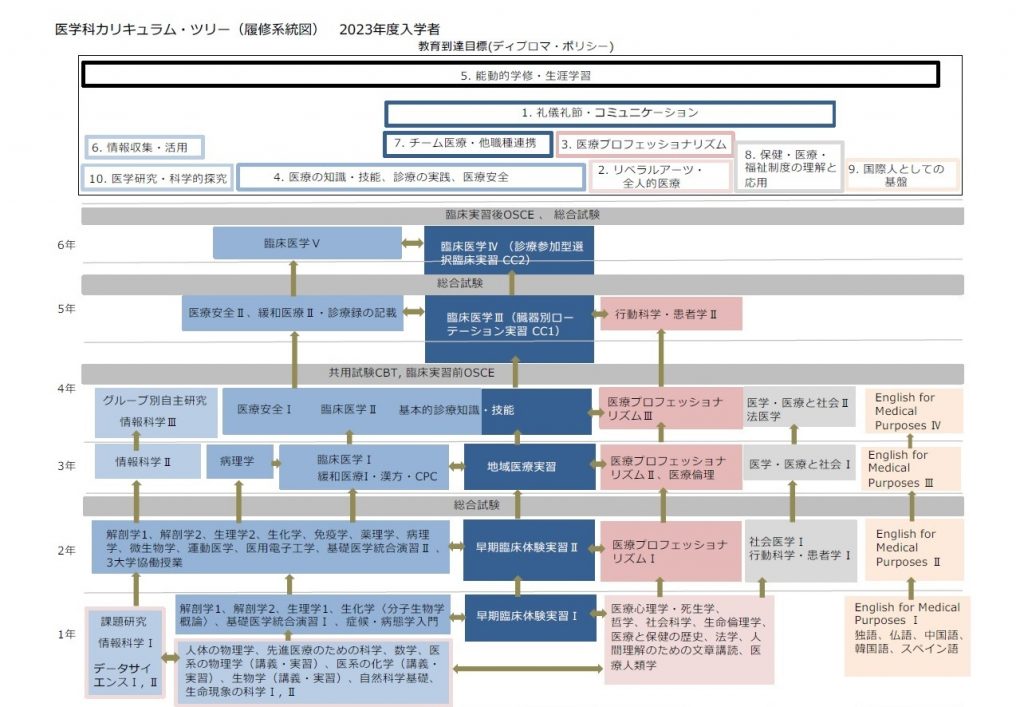

本学のカリキュラム

6年間の学び

教育到達目標

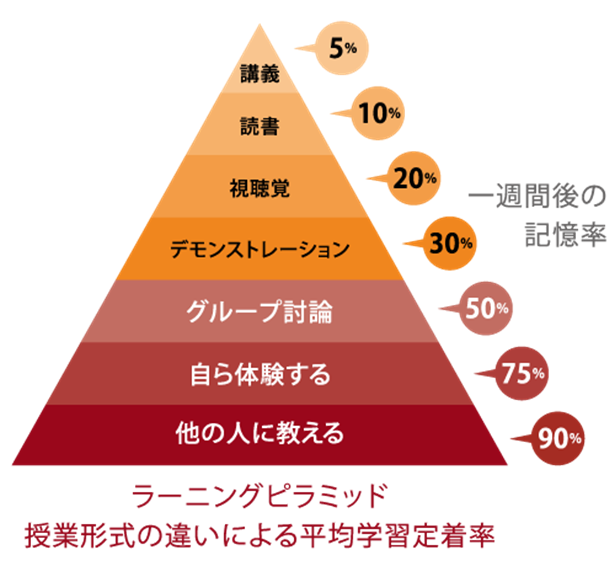

新しい教育方法

【アクティブ・ラーニング(双方向型授業)】

教員による一方向的な講義形式の教育だけではなく、学生の能動的な参加を促します。

- 学生は、問題解決を基盤として、能動的に協同して学びます。

- PBL(Problem-based learning)や、TBL(Team based learning)を取り入れた授業を行います。

- LENONクリッカーは、学生の理解度を測りながら授業ができます。

- グループディスカッション、プレゼンテーション、グループ・ワークなども有効な手段です。

【ICT活用教育】

- eラーニングシステム「e自主自学」を、授業、予習・復習に活用します。

- eポートフォーリオに学習成果を蓄積し、省察や教員からの指導に利用します。

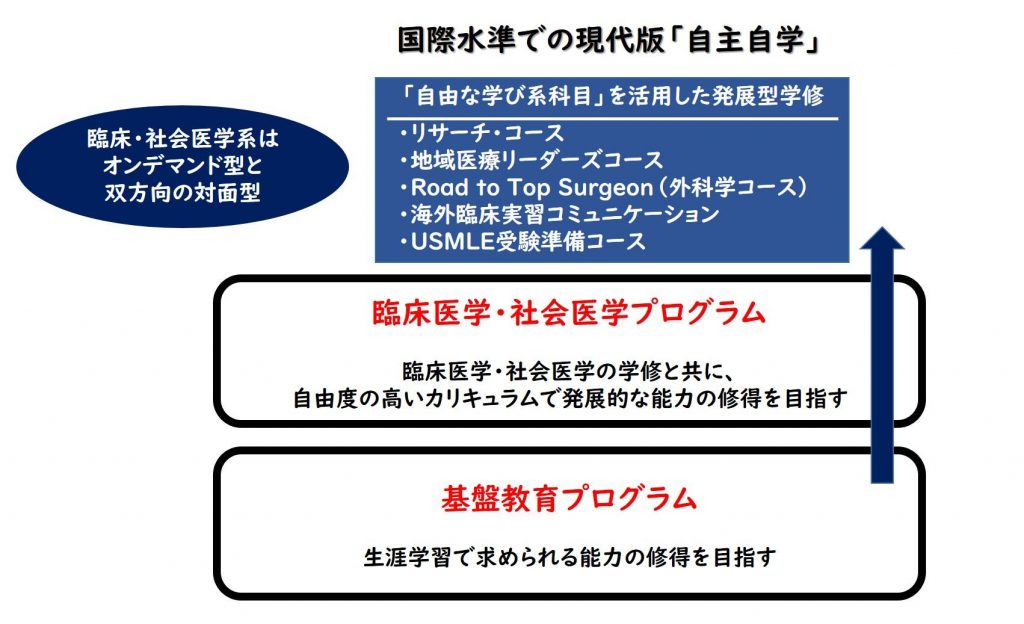

医学科 教育プログラムの流れ

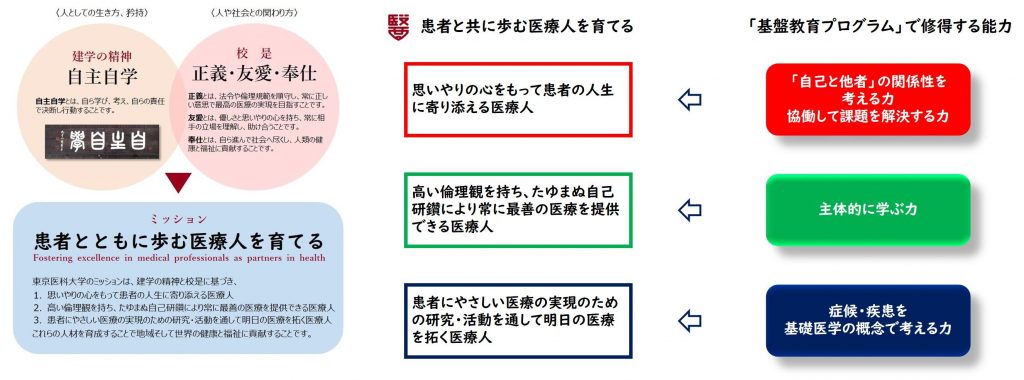

ミッションを実現するために

東京医科大学のミッション「患者とともに歩む医療人を育てる」の実現に向け、医学科の教育プログラムを定めています。特に、ミッションの付帯事項に基づき、第1・2学年で身に付けるべき能力を設定し、それを修得できるカリキュラムを組んでいます。

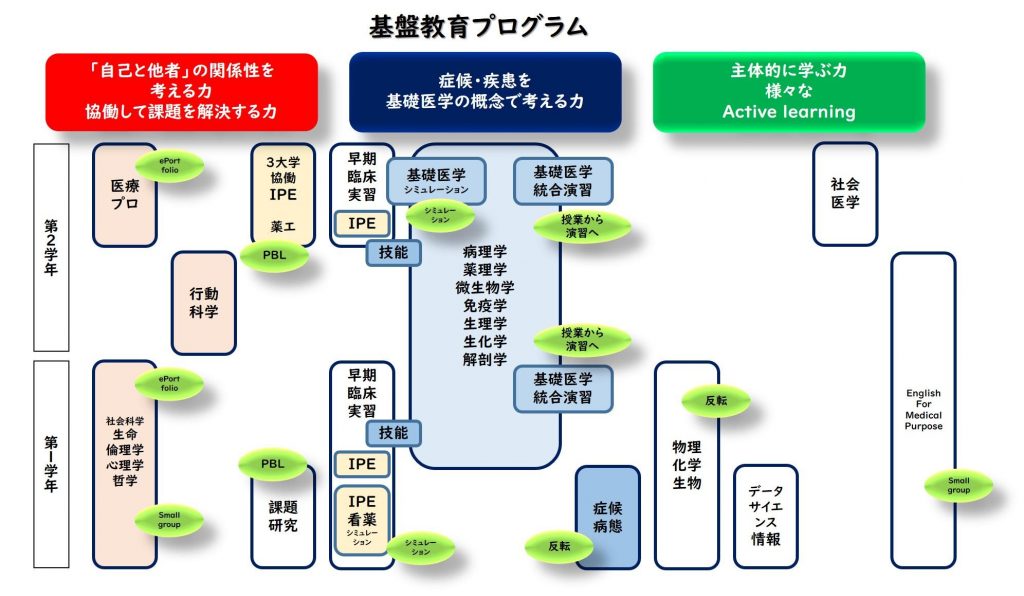

第1・2学年での「基盤教育プログラム」

入学後2年間で生涯の学びと診療の実践のための「基盤」となる力を修得します。「自己と他者」の関係性を考える力を養うために人文科学系の科目を、協働して課題を解決する力を養うためにPBL(問題解決型学習)や多職種連携教育を実施しています。また、症候・疾患を基礎医学の概念で考える力を養うため、基礎医学統合演習の科目があり、基礎医学を学んだ後に実際の症例検討をしています。また、主体的に学ぶ力を養うため、反転授業や少人数教育、PBL、e-ポートフォリオ、シミュレーションなどの手法を取り入れた授業を行っています。

第3・4学年での「臨床医学・社会医学プログラム」

基盤教育を終えた後の2年間で、臨床・社会医学系の科目を履修します。オンデマンドと双方向の対面型演習のハイブリッド型受講形態をとっており、学生が自分のペースで学修を進めることができます。時間に余裕ができるため、学修意欲のある学生は、2022年度に導入された少人数ゼミ形式の演習「自由な学び系科目」に参加し、研究や地域医療、USMLE受験や海外臨床実習の準備など、学生のニーズに応じた「能動的な学び」ができるようになっています。

「自由な学び系科目」で「能動的な学び」を後押し

建学の精神「自主自学」の実践として、2022年度より、海外臨床実習コミュニケーション、USMLE受験準備コース、地域医療リーダーズコース、リサーチ・コースなど「柔軟で、多様で、主体的な学び」を後押しする「自由科目」を導入しています。さらに、2023年度より「自由科目」を「自由な学び系科目」と改名し、さらに「Road to Top Surgeon」という「将来の外科学の中心となる人材」の育成を目指した外科学コースが導入されました。

・リサーチ・コース〈第1~5学年〉:研究室に所属し研究の方法論を体系的に学び、学術論文を書くレベルまで科学する。

・海外臨床実習コミュニケーション〈第5学年〉:海外臨床実習の準備を行う。

・USMLE受験準備コース 〈第2~5学年〉:米国医師国家試験(USMLE)の受験サポートを行う。

・地域医療リーダーズコース〈第1~5学年〉:地域医療を深く学び、将来のリーダーを育てる。

・Road to Top Surgeon〈第3・4学年〉:外科学の現状を把握しつつ、近未来の外科学を見据えた知識と手技を修得する。

各学年の特色

1学年

症候学入門の導入

4月から、バイタルサイン、胸痛、腹痛について学びます。

PBL形式により、問題解決型の能動的学習を協調的に学びます。

プレゼンテーションの技法や相互評価についても身に付けます。

クリッカーを利用した授業

クリッカーを利用した授業 グループでディスカッション

グループでディスカッションして回答します

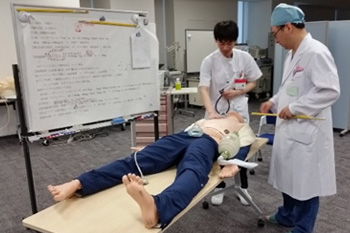

シミュレーターを利用した

シミュレーターを利用したバイタル測定

模擬患者さんとの

模擬患者さんとの感染症シミュレーション

早期臨床体験実習の拡充

「早期臨床体験実習I」では、基本的臨床技能実習、エスコート実習および看護実習に加え、医師の日常業務を知るシャドーイングを取り入れます。

看護実習

看護実習 救急医学 ファーストエイド

救急医学 ファーストエイド基礎医学の導入

「解剖学(骨学実習)」「生理学」(一部)「生化学(分子生物学概論)」を後期より開始します。

横断的科目の導入

「情報科学 I」では、実習形式によりコンピューターソフトウェアおよびインターネットの活用法について学びます。

「データサイエンス」では、社会でのデータサイエンスとAI利活用の概要、データを分析するための基本的な手法について学びます。

2学年

横断的科目の導入

「医療プロフェッショナリズム」では、グループワークを中心に学びます。

「行動科学・患者学I」では、人の行動の仕組み、患者の心理などについて学びます。

基礎系科目が終了

前期 … 解剖学(1・2)、生理学(2)、生化学、免疫学を履修

後期 … 薬理学、病理学、微生物学、運動医学、医用電子工学を履修 ※病理学各論は臓器別講義で学びます。

早期臨床体験実習II

本院、茨城医療センター、八王子医療センターの3施設での多職種体験を行います。

看護部の他、薬剤部、放射線診断部、中央検査部、栄養管理科、総合相談・支援センター等の各部門を体験し、医療機関の理解を深めます。

健診センター見学

健診センター見学 多職種体験実習 薬剤部

多職種体験実習 薬剤部3/4学年

3年生の4月から西新宿キャンパスでの講義が開始

臨床医学科目が開始します。

横断的領域科目

3年生:「医療プロフェッショナリズムII」、「医療倫理」、「情報科学II」、

「緩和医療I」、「漢方」、CPC

4年生:「医療プロフェッショナリズムIII」、「医療安全I」、「情報科学III」

地域医療実習(3年生)

7月か2月に1週間、地域の診療所などで地域医療や医療連携を学びます。

自主研究(4年生)

7月に3週間、基礎医学の研究を行います。

「症候・病態からのアプローチ」

症候学を重点的に4週間学びます。PBLも併用します。

5/6学年

横断的領域科目

5年生:「医療安全II」、「行動科学・患者学II」、

「緩和医療II」、「その他の臨床系横断的領域」

臨床実習

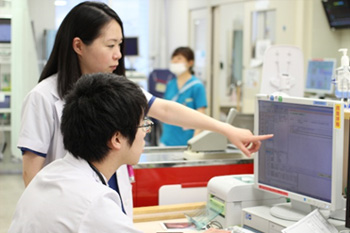

5年生 臓器別ローテーション実習

- 5年生は関連する診療科ごとに、2週間以上の単位でローテーションします。

- 見学型から、徐々に診療参加型臨床実習にステップアップします。

6年生 診療参加型臨床実習(クリニカルクラークシップ)

目標

- 学生が医療チームの一員として診療に参加し、実習します。

- 医療面接、基本的診察技術、臨床推論、診療録の記載、プレゼンテーションなどの能力を伸ばします。

海外臨床実習

6学年では、海外の姉妹校・提携校での臨床実習にチャレンジすることができます。